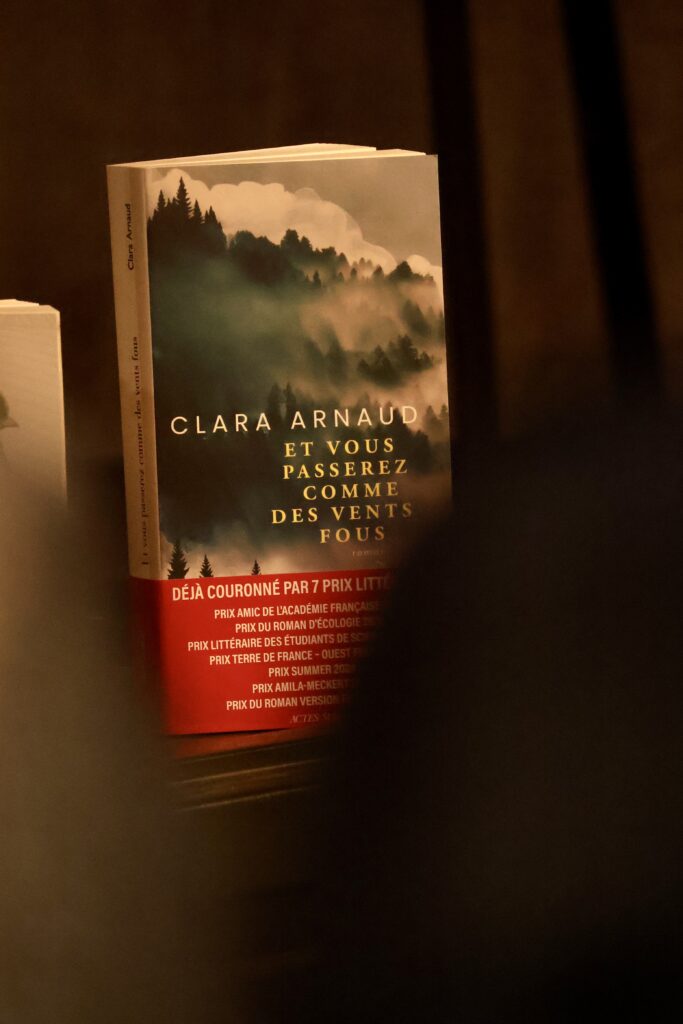

Avec Et vous passerez comme des vents fous, Clara Arnaud signe un roman puissant, mêlant poésie et biologie, qui nous emporte au cœur des Pyrénées. Récompensé par le Prix du roman d’écologie 2024, l’ouvrage aborde la question sensible de la cohabitation entre humains et ours, sans jamais céder au manichéisme. Présente fin mars au festival Agir pour les glaciers à Bourg-Saint-Maurice, l’autrice, installée en Ariège, y a partagé sa vision d’un monde vivant à écouter autant qu’à raconter.

Un constat se lit entre les lignes du dernier roman de Clara Arnaud : émerveillons-nous tant qu’il est encore temps, levons le pied, écoutons la nature, inspirons-nous d’elle. Vous n’y trouverez cependant aucun jugement moralisateur. Un équilibre délicat, étant donné le sujet abordé : la question de l’ours dans les Pyrénées.

Dans Et vous passerez comme des vents fous, on suit alternativement trois personnages. Gaspard, un berger pyrénéen, s’apprête à remonter en estive avec ses brebis, hanté par un accident tragique survenu la saison précédente. Alma, une jeune éthologue, vient d’intégrer le Centre national pour la biodiversité, dans le but d’étudier le comportement des ours et de proposer des réponses adaptées à la prédation du plantigrade. Le tout est ponctué par l’histoire de Jules, jeune saltimbanque parti, à l’orée du XXe siècle, tenter sa chance à New York avec son animal.

« J’ai besoin d’avoir une relation intime avec le territoire sur lequel j’écris », explique Clara Arnaud. « Je n’écris jamais sur les Pyrénées ou sur l’Asie centrale. Mais j’écris à partir de. Parce que j’y vis, je les traverse. J’y consacre du temps. » Géographe de formation, l’autrice utilise aussi la cartographie — ce qui est directement avec lien avec sa pratique de la marche.

Au-delà de cette immersion, à la fois active et contemplative, l’hyperactive Clara Arnaud prend aussi le temps d’échanger avec les natifs de ces lieux. « Je suis toujours plus ou moins de passage. À mon âge, je ne serai jamais ‘de quelque part’. Avoir une vie ancrée sur une, voire plusieurs générations, ce n’est pas mon histoire, ni celle de ma famille », confie-t-elle. « C’est pourquoi j’aime me raccrocher à leurs récits, ainsi qu’aux représentations artistiques qui sont faites de ce territoire. »

« J’ai écrit ce livre en glissant mes pas dans ceux des gens de l’OFB [Office Français de la Biodiversité, ndlr], ainsi que d’un réseau de bénévoles qui s’occupent du suivi de la population d’ours », poursuit l’autrice. « Ils notent les traces, les poils, les empreintes, et répertorient les individus. Ceux qui sont encore là, ceux dont on ne retrouve plus la trace, que l’on considère comme morts ou probablement partis. »

Pour les personnages issus du monde pastoral, Clara Arnaud a accompagné des bergers, véritables médiateurs entre elle et la montagne. « C’était un réservoir de connaissances explique-t-elle. « Certains avaient un savoir scientifique, des connaissances naturalistes bien plus développées que les miennes. Ils m’ont appris à reconnaître les traces de l’ours, à anticiper la pluie, à savoir quand se mettre à l’abri. Et évidemment, quand on fait ces suivis, on est hors sentiers. Et les bergers aussi le sont, avec un rapport au territoire profondément différent. Ils en ont une connaissance extrêmement fine, liée à leur pratique quotidienne. »

L’autrice a été particulièrement marquée par Francis, un berger qu’elle décrit comme une sorte de passeur, féru à la fois d’orientologie et de botanique, sans oublier l’histoire locale. « Il ne fait pas le métier de berger : il est berger », souligne-t-elle. Fait rarissime : Francis réalise ses estivales sur la même montagne depuis quarante ans. Il en est donc devenu le témoin privilégié, observant ses moindres évolutions.

Ce qui a le plus frappé Clara Arnaud, c’est le rapport presque sacré que Francis entretient avec son environnement. « Il est vraiment dans le prendre soin. Non seulement des brebis, mais de toute la montagne » détaille-t-elle. « Il m’a même confié ses carnets de berger. Il en écrivait des tartines. On y retrouve ce souci constant des autres. C’est un grand lecteur, un grand poète. […] Je lui dois même le titre du roman, qui est le dernier vers d’un poème arménien qu’il m’a fait découvrir. »

Comment Clara Arnaud raconte la montagne

« J’ai eu la chance de grandir dans une famille où il n’y avait pas de hiérarchie entre les êtres vivants. Ce n’était pas formulé ainsi, mais c’était vécu comme ça avec mes parents », confie l’autrice. Une enfance qui, sans aucun doute, a nourri son écriture. « J’observais le paysage alentour comme un écosystème peuplé d’êtres vivants. Et la manière dont j’écris le monde vivant est très influencée par ces représentations. »

« Je pense qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans nos perceptions », poursuit Clara Arnaud. « Aussi bien olfactives que visuelles, etc. Et ce n’est pas du tout quelque chose que l’on nous enseigne à l’école. »

Pas question, pour autant, de raconter une montagne sauvage, vierge de toute présence humaine. Ce qu’elle dépeint, c’est plutôt un lieu habité, partagé entre humains et autres organismes vivants, où la cohabitation est parfois complexe. « Je veux aussi bien raconter les tensions, les frictions que les interdépendances », précise-t-elle. « Car le roman, c’est un art d’‘aller vers’. C’est faire le pari de ne pas raconter le monde uniquement par le prisme de son propre regard, mais de se dire : ‘Je vais essayer d’adopter le regard, la sensibilité de quelqu’un d’autre. Et je vais m’y essayer au plus près de ce que je peux faire.’

« Même si, quand je me mets dans la peau de quelqu’un dont la pensée est diamétralement opposée à la mienne, je ne finis pas forcément par être d’accord avec lui » nuance-t-elle. « Mais ce chemin me permet de ne pas en faire une caricature. C’est ce que j’ai essayé de faire avec ce livre. Et je pense que c’est pour cela qu’il a été bien reçu en Ariège, y compris par des personnes qui ne partagent pas mes idées sur ces sujets dans la vie de tous les jours. »

La littérature de voyage au féminin

Quand on l’interroge sur l’écoféminisme — courant philosophique, éthique et politique né de la conjonction des pensées féministes et écologistes — la réponse de Clara Arnaud est claire : « Il est évident pour moi qu’aujourd’hui, quand on parle d’écologie, on doit forcément inclure une pensée décoloniale et une pensée féministe. Il y a quand même un rapport au monde conquérant, extractiviste, etc., qui s’est construit au détriment d’une autre partie du monde. »

« J’ai grandi dans une famille où ça ne faisait aucune différence d’être un garçon ou une fille », raconte-t-elle. « Et d’ailleurs, j’ai pris conscience de ça assez violemment quand j’ai commencé à voyager seule. Pour moi, c’était un non-sujet. Sauf qu’un corps de femme, seule, très jeune, lâché comme ça dans la nature, ce n’est absolument pas anodin. Par exemple, au Honduras, je courais avec mon chien dans la montagne. Je n’ai jamais croisé une femme qui faisait ça seule. Ça n’existait pas. »

« Donc, malgré soi, cela devient un acte militant. Et ça induit un rapport au mouvement un peu différent. Parce que, si je schématise, c’est être une proie. […] Mais pour avoir discuté avec des hommes ayant voyagé dans des pays dangereux, je sais que ce sentiment n’est pas propre aux femmes. Simplement, nous, on en a plus conscience, et on nous le rappelle davantage. Mon premier livre, Sur les chemins de Chine, est sorti quand j’avais 23 ans. La question de la peur, du risque, de l’agression revenait tout le temps. Si j’avais été un jeune homme, on ne me l’aurait pas autant posée. »

« Je me suis toujours identifiée à des figures masculines en littérature. À ces hommes dans la nature. Je lisais souvent des récits portés par des héros masculins, avec parfois des personnages féminins secondaires. Il y a des exceptions, bien sûr, mais elles restent minoritaires », poursuit-elle. « C’est pourquoi il me tient à cœur de créer des personnages féminins qui ne soient pas des clichés de ce qu’on attend de la féminité. Et, en contrepoint, des personnages masculins qui ne soient pas non plus des stéréotypes de la masculinité. »

« Gaspard, le berger dans mon dernier roman, est une figure paternelle. Il n’y a pas de figure maternelle dans le livre. C’est lui qui prend soin des enfants. Je n’ai pas donné ce rôle à une femme. Ça passe aussi par l’idée de réinvestir une force physique, une physicalité. J’ai voulu un roman où les femmes ne sont pas juste passives. »

Voyager moins, mais mieux

Avec le temps, le rapport de Clara Arnaud au voyage lointain a évolué. « Même si je n’ai jamais pris l’avion pour partir en vacances quinze jours », précise-t-elle. « Mais c’est certain que je me pose davantage la question qu’à mes vingt ans. À l’époque, l’avion était surtout très cher. Aujourd’hui, ça l’est toujours, mais ce n’est plus mon problème principal. Et, malheureusement, il est souvent moins coûteux que le train. Ce dernier implique un autre rapport au temps, moins tourné vers la consommation rapide d’une destination. »

Et si, aujourd’hui, l’autrice voyage beaucoup moins, elle tient à nuancer cette évolution. « Je n’ai pas du tout l’intention d’arrêter de voyager. Parce que je constate un repli sur soi assez phénoménal », explique-t-elle. « En littérature, par exemple, de moins en moins de gens lisent de la littérature étrangère. Aux États-Unis, ils n’en lisent plus que 3 %. Ce n’est pas sans lien avec ce qui se passe aujourd’hui. Je pense qu’il est essentiel qu’il y ait encore des passeurs, des gens qui circulent. »

Un repli que Clara Arnaud, qui vit en Ariège, un territoire très militant, remarque au quotidien. « Il y a ici des personnes d’une grande radicalité, dont j’admire profondément la cohérence. Mais parfois je me demande : pourquoi vivre uniquement dans des micro-constellations territoriales où plus personne ne sort de la vallée ? Ce qu’ils font est très beau, et leur existence est fondamentale. Mais je crois que, malgré tout, on a besoin que les histoires circulent, que les idées circulent. »