À la découverte du « pouvoir du vélo », avec Lara Amoros

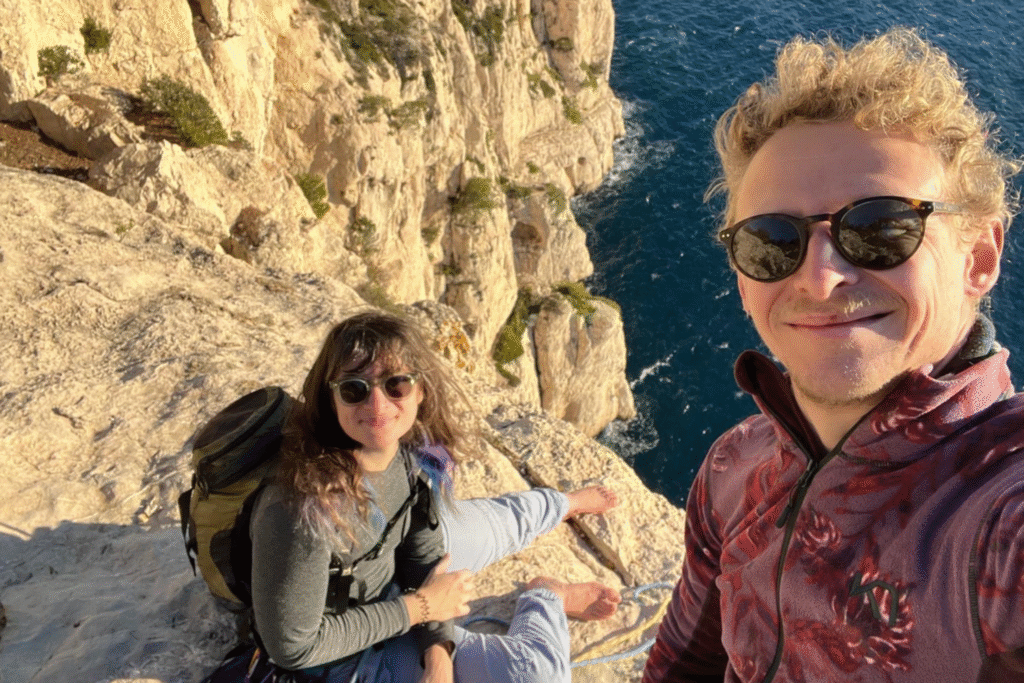

« Un jour de mai 2022, nous sommes partis sans grandes ambitions vers l’Est, et nous avons gardé ce cap un certain temps », raconte Lara Amoros, guide de haute montagne de 37 ans, qui a vécu cette aventure incroyable aux côtés de Bruno Sourzac, formateur à l’ENSA (École nationale de ski et d’alpinisme). « Une histoire de deux fous qui ont passé plus de deux ans à tournicoter autour de la Terre ! » résume-t-elle avec le sourire. Ces « deux fous » ont emporté avec eux leur matos de grimpe, prêts à gravir certaines des plus belles falaises du monde, de la Turquie à l’Amazonie en passant par le Japon et l’Australie. Leur périple de trois ans est raconté dans un film de 55 minutes, réalisé en « zéro budget production », comme aime le dire Lara (à découvrir en fin d’article). Elle a raconté à encordées leur voyage par téléphone. Ses mots nous ont transporté à travers le globe, on espère qu’il en sera de même pour vous.

Je suis guide de haute montagne – et aussi institutrice, en disponibilité depuis quelques années déjà. Étant originaire du bord de mer, donc du Sud, devenir guide n’était pas du tout un rêve d’enfant ; en revanche, devenir alpiniste, oui.

Je grimpe donc depuis longtemps, depuis mes 8 ans. Et le vélo a toujours été présent dans ma vie. Ma mère ne conduisait pas : elle a toujours tout fait à vélo, notamment à une époque où ce n’était pas très courant d’avoir un enfant sur le porte-bagage pour aller en ville. Mais je n’ai pas vraiment fait de voyage à vélo avec mes parents. En revanche, je suis partie pour mon premier trip grimpe à vélo.

J’ai toujours pratiqué ce qu’on appelle le « vélo-grimpe ». Disons que le vélo, c’était mon moyen de déplacement, mais l’objectif, c’était quand même d’aller grimper. Pour ce trip, on avait fait, avec des copains qui avaient comme moi une vingtaine d’années, la traversée des Pyrénées. C’était pratique : on pouvait partir de chez nous à vélo, ça ne coûtait pas cher, et on était autonomes. On a fait une dizaine de sommets – enfin, de grandes voies un peu montagne, comme on en trouve au Vignemale par exemple [3 298 mètres, le point culminant des Pyrénées françaises, ndlr].

L’année suivante, on a essayé de combiner vélo et alpinisme en Suisse. C’était très chouette, mais on s’est dit que c’était moins compatible. Déjà parce que le climat n’était pas le même que dans les Pyrénées. Et aussi parce qu’on était toujours un peu décalés par rapport aux bonnes conditions en montagne.

Pour l’alpinisme, il faut être beaucoup plus réactif. Et cet été-là, il avait beaucoup neigé – on était bien plus chargés, et pas toujours dans les bons créneaux. Si bien que même en roulant sous la pluie, quand on arrivait au pied des montagnes, il y avait encore de la neige.

Plus récemment, on est repartis sur un trip vélo-grimpe en Espagne. À cette époque-là, mon copain, Bruno, n’avait jamais vraiment voyagé à vélo. Ça lui a plu. Et je pense que c’est ce qui l’a motivé pour le tour du monde.

Tandis que moi, je m’étais toujours dit qu’un jour, je partirais longtemps à vélo. J’avais un peu l’exemple d’un couple qui, dans les années 80-90, avait voyagé pendant 14 ans : les Hervé, je crois [Françoise et Claude Hervé, auteurs du livre “Le tour du monde à vélo”, ndlr]. Ils avaient eu une petite en cours de route. À l’époque, on ne communiquait pas trop là-dessus. Et puis je pense que des gens comme eux, ils n’avaient pas grand-chose non plus.

La petite [Manon, ndlr] était rentrée à 6 ans, je crois, et elle devait avoir à peu près mon âge quand j’ai découvert leur histoire. Ça m’avait pas mal marquée. Alors je me suis dit : « Plus tard, je ferai comme eux. »

Au moment de partir, j’étais déjà en disponibilité et je ne faisais plus que guide. Donc, on va dire que j’étais déjà assez libre. J’ai quand même prévenu mes clients : « Je pars un an. » Et puis, à chaque fois, j’ai un peu rallongé.

Quand tu pars, tu te dis qu’un an, c’est super long. Et c’est assez marrant, parce qu’au début, pendant les premières semaines, j’avais l’impression qu’on roulait depuis des mois. Le temps s’étirait vraiment. Comme tu es tout le temps dehors, à bivouaquer, je ne trouvais pas le temps long, mais je me disais : « Wahou, en fait, c’est génial, on profite beaucoup plus. » Les journées semblaient plus longues. Et puis, comme dans la vie, au bout d’un moment, ça finit par s’accélérer.

On a décidé de rallonger quand on est arrivés au bout de l’Asie, après un an de voyage. On n’était pas loin de destinations qu’on ne reverra peut-être jamais : le Japon, l’Australie… Des endroits où il faut traverser la planète en avion pour y aller. Alors on s’est dit : « Allez, on continue. » On a fait un an de plus. Et puis encore un petit rallongement ensuite, parce qu’on avait un plan pour rentrer en voilier, qui a finalement capoté un peu au dernier moment.

Le fait de rallonger comme ça, au fur et à mesure, nous donnait quand même l’impression d’être en sursis. Disons que c’était un peu du bonus à chaque fois. Donc on se disait toujours : « Il faut en profiter, il ne nous reste plus que six mois. » Je pense qu’on l’aurait vécu différemment si, dès le départ, on s’était dit : « On a trois ans devant nous. » On aurait peut-être fait plus de pauses. Même si, à la base, on n’est pas trop du genre à vouloir se poser longtemps au même endroit, je pense qu’on aurait été un peu moins dans cette urgence de vouloir profiter à fond.

Avec Bruno, on est un peu nuls pour faire des plans. Les vélos, on les a achetés d’occasion juste avant le départ. Le voyage, on a décidé ça trois mois avant de partir – le temps de faire la demande de dispo, parce que le délai, c’est trois mois. Il n’y a pas eu de grande préparation ni de plan vraiment préétabli, mais on savait au moins qu’on voulait partir vers l’Est. C’est la direction logique quand tu veux aller le plus loin possible par voie terrestre.

Il n’y avait aucune revendication écologique dans notre projet. Après, évidemment, moins on prenait l’avion, mieux c’était. L’idée, au départ, c’était de commencer à grimper en Turquie. Et on avait quand même envie de pédaler dans le Pamir, donc au Tadjikistan. C’était un peu ça, la motivation. Pas plus que ça. On s’est dit qu’on verrait en chemin.

Après, la seule vraie contrainte, ce sont les visas. Il y a plein de pays – toute l’Asie centrale, par exemple – où tu as droit à un mois, pas plus. Donc un mois à vélo dans des pays comme le Kazakhstan, tu es quand même obligé de t’organiser un minimum : pour la semaine suivante, pour sortir à temps, ou alors pour sortir et re-rentrer si tu as besoin d’un peu plus de temps.

Une fois qu’on avait passé l’Asie et l’Océanie, la suite logique, c’était l’Amérique du Sud, et surtout l’Argentine. J’y avais déjà passé un peu de temps, et Bruno avait pas mal de copains là-bas. C’était un peu comme un retour à la maison. C’était assez marrant.

Ce qui m’a le plus manqué pendant le voyage, c’était le camion. Parce qu’en camion, tu peux vraiment te poser, rester quelque part sans bouger, et te reposer pour de vrai. Alors que là, en campant à l’arrache, ce n’était pas pareil. Tu ne peux pas passer la journée au milieu d’un jardin public juste parce que tu as décidé de lever le pied ce jour-là. Je me disais que c’était cool d’avoir un véhicule. Mais finalement, j’ai réalisé qu’une fois la frontière passée, c’est beaucoup plus contraignant. Alors qu’avec le vélo, si à un moment tu en as marre, si tu n’en peux plus de te faire frôler par les voitures, tu le mets sur le toit d’une bagnole ou dans un bus.

Et puis, tu es quand même beaucoup plus libre qu’à pied. Nous, on est guides tous les deux, donc notre quotidien, c’est de marcher avec un sac à dos. Le fait de ne pas porter de charge sur le dos, c’est quand même un vrai luxe. On fait attention à ce qu’on emporte sur les vélos, on essaie d’être au plus léger, mais franchement, on n’est pas à deux kilos près – alors qu’à pied, chaque gramme compte.

Et marcher chargé, c’est franchement relou. En plus, à pied, quand tu traverses une région, tu mets dix jours à voir le paysage changer. À vélo, en deux jours, tu as déjà changé d’ambiance. Là où on le ressentait encore plus, c’était quand on arrivait dans une grande ville : on était super libres dans nos déplacements. Pas besoin de marcher pendant des heures ou de chercher un taxi. Pour moi, le vélo, c’est vraiment ça : la liberté.

En plus, tu ne pollues pas, donc tant mieux. Ça ne coûte pas cher. Et la seule essence que tu achètes, c’est pour le réchaud. C’est quand même chouette.

Par contre… tu manges beaucoup. Beaucoup plus qu’à pied. C’est assez fou. Je n’ai jamais fait d’hypoglycémie en marchant, mais à vélo, on a vraiment pris des bons coups de bambou. Au début, je me disais qu’on allait s’habituer. Mais en fait, non : si tu ne manges pas toutes les deux ou trois heures, ça ne passe pas. C’est marrant. C’est un effort qui demande beaucoup.

Là où on avait vraiment le plus à apprendre, c’était sur le matos vélo. Sur mes trips précédents, je partais avec mon vélo habituel, sans trop me poser de questions. Là, on s’est dit qu’il fallait partir avec des trucs pas forcément légers, mais surtout solides. On a trouvé deux vélos d’occasion auprès d’un couple – c’était parfait : ils faisaient la même taille que nous, chacun le sien. Des vélos en acier, assez lourds (17 kilos sans les bagages), mais qu’on peut ressouder. Partout dans le monde, tu trouves quelqu’un pour souder de l’acier. L’alu, c’est une autre histoire.

Pour le reste du matos, c’était plus simple : notre quotidien, c’est déjà le matériel de grimpe. On a pris ce qu’on utilise d’habitude, en essayant d’alléger un peu. En montagne, en tant que guides, on a déjà les dégaines les plus light, les friends les plus compacts, ce genre de trucs. Pour la tente, on a vite compris que la référence chez les cyclistes, c’est la MSR — celle que tout le monde a. On est partis avec une tente neuve, et on a bien fait : elle a bien morflé.

Globalement, préparer le matos a été assez facile, parce que c’est ce qu’on fait tout le temps. Mais malgré tous nos efforts pour partir léger, on s’est vite rendu compte qu’on avait quand même des trucs en trop. On s’est allégés un peu quand on a croisé des gens qui rentraient en France. Mais on n’a jamais envoyé de colis. C’est assez drôle : tu pars déjà avec très peu, et pourtant, il y a encore un petit peu de superflu.

Pas beaucoup. Mais un petit peu.

Globalement, la grimpe et le vélo, ce sont deux activités qui ne fatiguent pas du tout de la même manière. Et c’est justement ça qui les rend assez compatibles, je pense.

Une journée de grimpe, ça ne nous épuise pas vraiment. Ce n’est pas comme une grosse journée en montagne, où tu marches beaucoup et où tu portes du poids. Et les journées de vélo, tu les doses vraiment comme tu veux. Quand tu es cuit, de toute façon, tu n’avances plus. Tu t’arrêtes. Et c’est assez fou : en une nuit, tu récupères.

Ce qui était un peu plus contraignant, en revanche, c’était d’arrêter complètement l’une ou l’autre des deux activités. Le vélo, même après un mois d’arrêt, on reprenait super vite. Tandis que l’escalade, c’est plus ingrat. Il y a eu des pauses grimpe quand il fallait simplement rejoindre le prochain spot, ou parfois parce qu’on avait décidé de faire une séquence purement vélo – comme sur certaines routes emblématiques, la Pamir Highway par exemple. Et au final, tu te rends compte que tu ne seras jamais vraiment dans une forme optimale en escalade.

En plus de ça, il y a le changement constant de style de grimpe. Le temps de comprendre comment ça marche à un endroit, tu es déjà ailleurs.

Je quittais chaque pays en me disant : « Il faut absolument qu’on y revienne ». Pour des raisons très différentes à chaque fois. La Turquie, par exemple, j’aimerais y retourner en camion. Ce n’est pas si loin, et là-bas, les gens étaient vraiment incroyables.

Alors bien sûr, les gens sont globalement accueillants un peu partout dans le monde – et pas seulement dans les pays pauvres ou riches, comme on l’entend parfois. On a souvent tendance à faire des généralités sur “l’hospitalité des pays pauvres”, mais en réalité, on a rencontré des gens géniaux partout. Cela dit, en Turquie, c’était presque systématique. Il y avait des journées où on nous proposait de boire le thé tous les 100 mètres.

L’Asie centrale aussi m’a marquée, avec ses paysages désertiques d’altitude. C’est vraiment le type d’environnement montagnard que j’adore. Bien plus, par exemple, que la Nouvelle-Zélande – même si tout le monde dit que c’est magnifique, sauvage. Pour nous, les glaciers et les forêts, c’est du familier, c’est ce qu’on voit tout le temps. Mais ces grands plateaux entre 4 000 et 5 000 mètres, sans arbres, sans eau… ça, ce sont des paysages qui nous fascinent.

On a aussi adoré grimper en Australie et en Tasmanie, sur ces espèces de tours au-dessus de la mer. C’était hyper exotique pour nous. Ce n’était pas très haut, mais il fallait gérer plein de paramètres : la hauteur des vagues, la marée, etc.

Et puis le Japon… culturellement, on a vraiment adoré.

Ce voyage nous a changés, c’est certain. Parfois, tu es toi-même étonnée de ce que tu peux endurer, ou des façons dont tu réagis. Tu te surprends.

Déjà, tu ne pars pas faire ce genre de voyage avec n’importe qui. C’est ce qu’on se disait avec Bruno, dans les moments où c’était difficile à supporter : finalement, avec qui d’autre on aurait pu faire ça ? Personne. Même pas ton meilleur pote.

On était en mode zéro budget. On dormait tout le temps à l’arrache. Il y a eu de longues périodes où on était crados. Et franchement, on est souvent un peu nuls niveau organisation. On achetait à manger une heure avant de se poser au bivouac. Et s’il n’y avait rien… eh bien on ne mangeait pas. Mais on fonctionne un peu pareil là-dessus.

Cela dit, on s’est quand même dit qu’on avait peut-être poussé un peu trop loin dans l’inconfort. Parce que quand tu enchaînes les grosses journées, si tu n’as pas une petite récompense à la fin, c’est dur. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Juste une douche.

Et dans les pays riches, tu te rends vite compte de tout ce qui te fait envie. Dans les supermarchés, il y a plein de trucs que tu n’as pas vus depuis des mois, surtout après des pays où les rayons sont presque vides. Là, tu as tout… mais c’est super cher. On a mis du temps à comprendre que, ne pas s’offrir de petits moments de réconfort, ça nous épuisait.

Quand on commençait à mal se parler, on réalisait que notre seul vrai réconfort, c’était d’avoir un moment tranquille à deux, le soir. Ça nous a pris du temps, mais une fois qu’on a compris ça, on a mieux géré. Il y a eu des moments où on faisait plus “équipe” que “couple”. Et parfois, c’est juste comme ça. Parce que des fois, il faut juste avancer.

La vraie conclusion de ce projet, c’est la confiance en l’humanité.

On n’a croisé personne de mal intentionné. On ne s’est jamais fait emmerder. Jamais virés d’un terrain où on campait à l’arrache, même en pleine ville, même sur un terrain de rugby. Jamais.

Le vélo, ça attire la curiosité. On appelait ça le pouvoir du vélo à la fin. Les gens veulent t’aider, alors qu’en vrai, tu n’as pas besoin d’aide. Tout va bien. T’es juste assis devant un supermarché, et quelqu’un sort pour t’offrir une boisson fraîche. Alors que t’avais même pas remarqué qu’on t’avait remarqué.

Presque chaque jour, il y avait une situation improbable, juste parce que les gens sont surpris, curieux, touchés, pour des raisons très différentes. Certains sont admiratifs : tu fais un effort physique pour être là. D’autres pensent que tu es pauvre et ont pitié. Et puis certains te prennent pour un aventurier, un mec qui a fait quatre fois le tour du monde.

Mais dans tous les cas, les gens sont ultra sympas. Et ça, c’est vraiment chouette.Parce que parfois, on a l’impression qu’on vit tous dans nos petites bulles, méfiants, refermés. Et là, tu découvres que non. Il y a partout des gens ouverts, généreux, curieux, attentifs.

C’est une bonne leçon de voyage. Une qu’on a envie de garder en tête, même une fois revenus à une vie plus sédentaire.

Escal’À 2 roues, le “road-movie réalisé avec les moyens du bord”

On a aussi fait un film pendant le voyage. Là encore, zéro budget de production. Quand on est arrivés au Japon, on avait déjà filmé pas mal de choses, plutôt pour nous, pour des souvenirs persos. Et on a été invités à Tokyo par une association de guides que Bruno avait formée plusieurs années de suite – soit ils venaient à Chamonix, soit lui allait au Japon. Ils nous ont organisé une petite fête de bienvenue. Super sympa, mais comme les Japonais parlent assez peu anglais – à l’époque, Bruno bossait avec une interprète – on s’est dit : « La soirée va être un peu longue si on ne peut pas échanger… »

Alors dans l’après-midi, j’ai monté un petit film de 15 minutes avec des images de la première année. Juste pour partager un peu. Et finalement, ce petit film s’est rallongé au fil des mois. Il a fini par durer une heure.

On l’a présenté un peu partout, au cours du voyage : dans des salles d’escalade, des clubs alpins, dans différents pays. Et comme on se retrouvait souvent face à des publics qui ne parlaient pas notre langue, on a gardé le film muet, juste avec de la musique. L’idée, c’était de discuter après, de laisser place à l’échange.

Et c’est drôle, parce qu’en ne disant pas trop dans le film, on a parfois suscité plus de réactions que si on avait tout raconté. J’ai beaucoup dessiné pendant le voyage, et certaines pages de mon carnet faisaient les transitions entre les vidéos. Ça a vraiment créé du lien. À la fin d’une projection, les gens venaient nous parler, nous donner des contacts, des potes grimpeurs à l’autre bout du pays. C’est comme ça qu’on a rencontré plein de gens.