Il y a des rencontres qui inspirent. J’aimerais vous parler de celles qui marquent, qui bouleversent – de par leur profondeur, leur intensité, leur simplicité aussi. Cela n’arrive pas tous les jours. Pourtant, la vie a mis sur mon chemin quatre « drôles de dames » : Manon, Caro, Léa et Éléonore. Des femmes qui m’ont apporté de la joie, des apprentissages, une meilleure connaissance de moi-même… et parfois des réponses. Je vais tenter de vous les raconter au mieux, en espérant que la richesse de nos échanges vous parle autant qu’à moi.

Vous vous souvenez d’Éléonore ? Mais si, c’est « la rencontre déclic » qui a permis à Manon et Caro d’être certaines de s’engager sur la Via Alpina. Je vous l’annonce d’emblée, c’est sur elle que je serai la moins objective. Parce qu’avec le temps, Éléonore, c’est devenue une amie. La genre que l’on compte sur les doigts d’une main.

Et j’aime beaucoup l’idée de l’avoir rencontrée grâce à la Via Alpina.

S’engager

La Via Alpina, c’est un rêve de gosse. D’ado plutôt. J’ai découvert ça à travers l’alpiniste Patrick Berhault et son livre « Encordé mais libre » (dont est inspiré le nom de ce média d’ailleurs). C’était il y a dix ans, j’étais au lycée, j’avais encore des études à faire, et franchement, je n’avais pas la maturité pour m’engager dans un tel projet. Je sais que c’était un truc « pour plus tard, quand je serai grande ». Voilà, maintenant, il est « plus tard ». Et je suis « grande ». Ce projet est venu toquer à la porte. Je lui ai fait sa place par la petite porte. En l’invitant dans un podcast que j’ai lancé avec une autre amie, Caroline Ciavaldini.

Je voulais qu’une invitée nous parle de son expérience sur la Via Alpina. Et comme personne dans mon entourage ne s’était lancé dans ce genre de projet, j’ai tapé sur Google : « femme seule Via Alpina ». C’est comme ça que je suis tombée sur Éléonore.

Deux mois plus tard, elle s’est retrouvée face à Caroline et moi. Nous avions toutes un micro à la main. C’était le début d’une belle aventure.

Échanger

Éléonore nous a parlé de son épopée sur la Via Alpina pendant deux heures. On aurait pu rester deux heures de plus. Je n’ai pas encore fait la Via Alpina, mais je peux vous dire que si vous avez ce projet dans le coin de la tête, la rencontre avec Éléonore finira de vous convaincre. Elle impulsera sans doute ce dernier petit élan, celui qu’il vous manquait pour fixer une date. Pour dire : « Là, je pars ». C’est ce qui s’est passé ce jour-là pour moi. « Qu’est-ce qui t’empêche de partir ? » m’a-t-elle demandé.

Les journalistes, ils n’aiment pas trop quand la personne interviewée commence à leur poser des questions. Ils appellent cela « retourner l’interview ». Moi, j’aime bien quand on me « retourne les interviews », ça veut dire que ce drôle d’exercice se transforme en échange. C’est nettement plus authentique, constructif et enrichissant.

Avant de poursuivre sur Éléonore, je vais tout de même vous parler de son histoire avec la Via Alpina – c’est pour ça que vous êtes là, je crois.

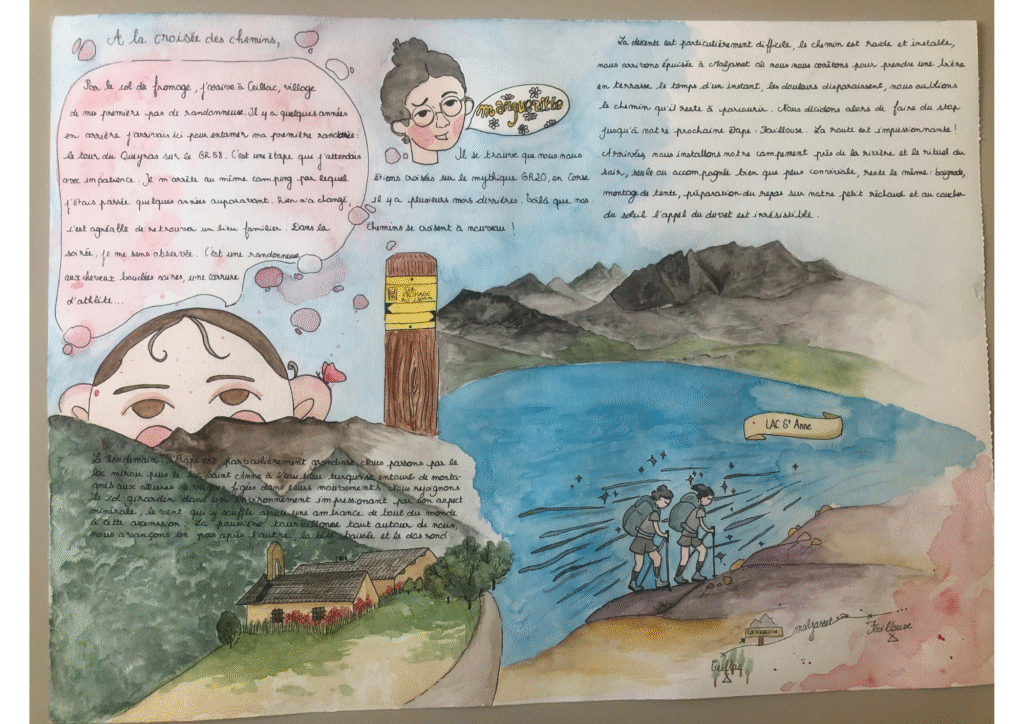

Barrières mentales

Éléonore, c’est le genre récidiviste. Quand on lui demande de nous parler de sa Via Alpina, elle nous répond : « Laquelle ? ». Parce qu’elle est partie en 2021 sur l’itinéraire rouge (sens Monaco-Triste), en 2023 sur les itinéraires jaune/vert/bleu (sens Trieste-Monaco) et sur le violet en 2024 (d’Oberstdorf au Triglav). À noter que l’intégralité des itinéraires de la Via Alpina a désormais été regroupée en un seul parcours.

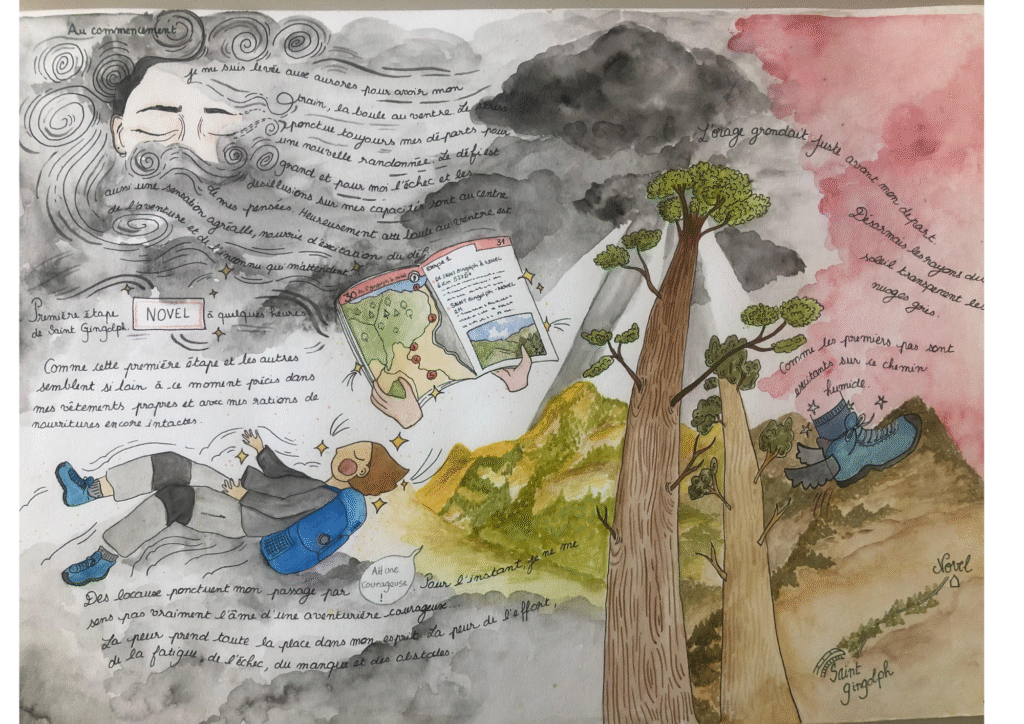

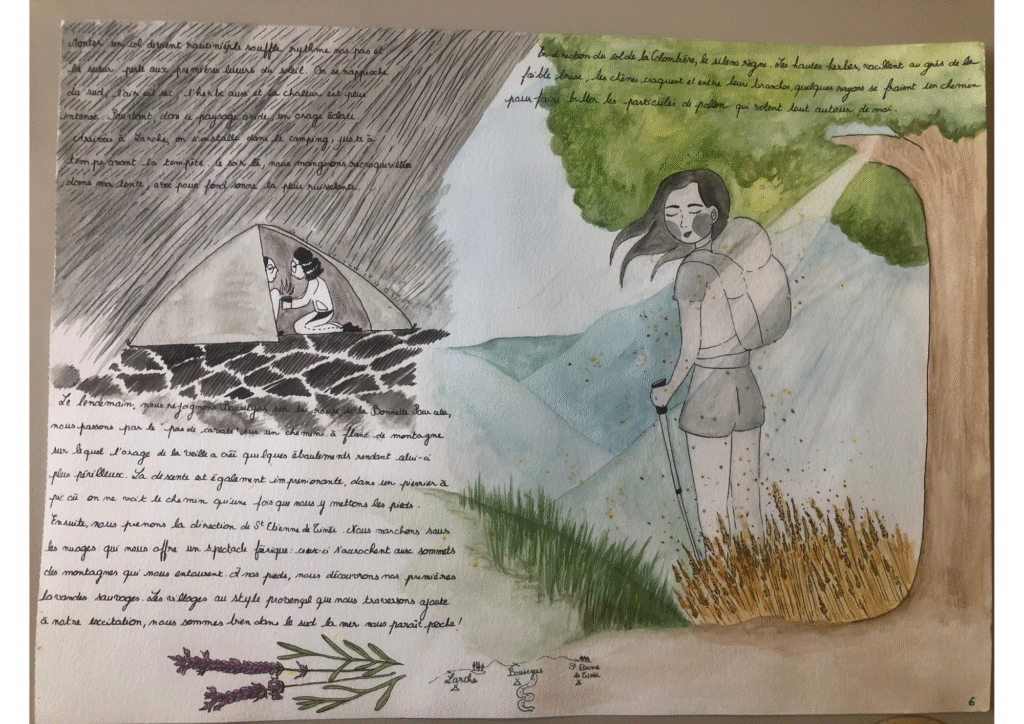

Sa première Via Alpina, Éléonore l’a raconté dans un sublime texte, initialement publié dans le magazine du CAF de Villeurbanne, dont voici quelques extraits :

« Pour moi, le lancement de ce projet est l’illustration parfaite de l’expression “barrières mentales”. […] Je voyais dans chaque petit obstacle une barrière qui remettrait inévitablement en question l’intégralité du projet. Mais à partir du moment où ma décision fut prise, ces barrières se volatilisèrent avec une facilité déconcertante dès l’instant où je les abordai.

Parmi mes barrières mentales, il y avait, en premier lieu, la peur du jugement, notamment du jugement de mes parents. Je craignais qu’ils ne voient dans ce choix que la volonté d’une personne oisive de prendre des vacances sous un prétexte fallacieux. Alors quelle n’a pas été ma surprise quand, à mon annonce, mon père est allé chercher le livre “L’histoire du monde en 500 marches” en me déclarant : “Tiens, ça te donnera peut-être des idées”. Et c’est en effet dans cet ouvrage que je découvrais la Via Alpina pour la première fois. Un court paragraphe, mais qui m’a tout de suite donné envie d’en savoir plus. Ma mère, quant à elle, m’a fixée attentivement, et m’a simplement dit très calmement : “Je sais que tu vas le faire”.

Je me disais également que jamais mon employeur n’accepterait mon congé. Barrière complètement stupide s’il en est, car un congé sabbatique ne peut pas être refusé, dès lors que l’on remplit quelques conditions très sommaires. Au-delà du côté légal, je voulais malgré tout partir dans de bonnes conditions et en bons termes avec l’entreprise dans laquelle je travaillais. Il se trouve que mon manager de l’époque est un passionné de montagne. Il m’a plus qu’encouragée à réaliser ce projet et … il est même venu marcher avec moi.

Je ne vais pas toutes les citer, car il y en avait beaucoup (matérielles, logistiques, financières,…), mais la dernière barrière, et sûrement la plus importante : la peur de ne pas en être capable. Cependant la seule manière de lever celle-là … c’était d’essayer. Quelque part, cette barrière était depuis le début en constante opposition avec mon envie croissante de savoir jusqu’où je pourrais aller, si ce n’est jusqu’au bout. Alors allons-y. J’ai commencé de la meilleure façon qui soit : par un rendez-vous chez l’ostéopathe. Le samedi du départ, à 10h, je me retrouve donc dans cette petite salle d’attente, au lieu de fouler mes premiers pas sur le sentier comme je l’avais prévu. […] Cette douleur sera probablement ma camarade la plus fidèle, celle qui fera le plus de kilomètres en ma compagnie. Douleur très désagréable mais finalement non immobilisante, qui m’aura engendré plus d’anxiété qu’une quelconque envie d’abandon. Nous voilà donc partis, de Monaco, ce samedi 29 mai 2021, mon compagnon et moi, à 14h, enfin ! Quelques gouttes et une grosse averse nous salueront sur cette première journée sinon tranquille, présage de la météo qui allait m’accompagner tout au long de ce périple.

Le lendemain, après le déjeuner, je laisse mon compagnon à la gare de Sospel, comme convenu. Commence alors le début de la solitude. Cette première montée seule fut longue et larmoyante, me demandant ce que je faisais là et pourquoi diable j’avais décidé d’entreprendre cette aventure. Ce seront mes premières et mes dernières larmes avant l’arrivée.

N’ayant jamais bivouaqué seule, j’appréhendais la première nuit en tente. Et celle-ci ne fut pas des plus tranquilles. Extrait de mon journal de bord : “Tout à coup, j’entends un grognement, des bruits de branches. Le temps que je tourne la tête, je vois deux sangliers (un adulte et un petit) monter la montagne en courant à 150 m de moi. Je ne sais pas si mon odeur les a effrayés car j’étais tranquillement et silencieusement en train d’écrire.

Je finis d’écrire et rentre dans la tente. Maintenant, j’ai peur que les sangliers reviennent dans la nuit et saccagent ma tente. Je regarde sur internet, apparemment le sanglier a peur de l’homme et n’attaque que pour défendre ses petits. En cas d’attaque, il faut grimper à un arbre… (je vais mourir donc, tuée par un sanglier).

Je mets toute ma nourriture dans mon sac anti-odeurs rafistolé avant le départ : banane, saucisson, fromage, etc. pour ne pas les attirer. […] Je dors mal cette nuit-là. Chaque bruit est pour moi le bruit d’un sanglier aux aguets, malgré les boules quies. J’ai laissé mon couteau dans une poche latérale de la tente, au cas où. Le bruit de la pluie permet tout de même de couvrir les autres bruits, tant mieux ! Je n’en dors pas mieux pour autant.”

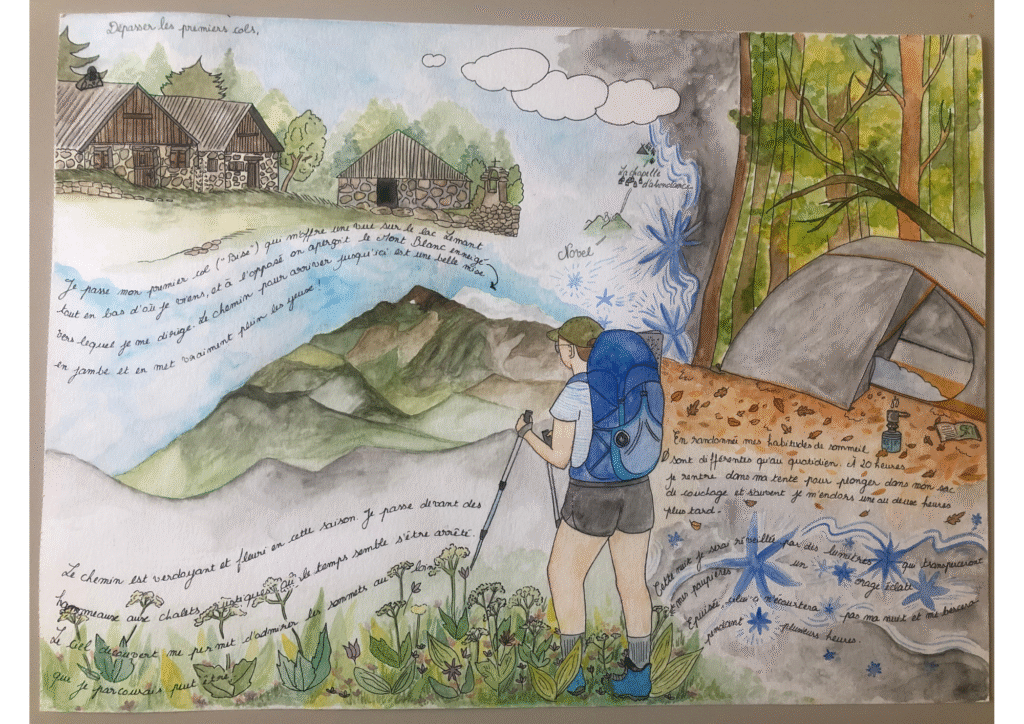

Un début d’aventure en fanfare, donc. Les quatre mois suivants ne seront pas aussi agités, heureusement. Je dirais plutôt qu’ils ont abrité une alternance subtile de moments difficiles et de moments magiques.

Ainsi, même si je suis parfois revenue à la question qui me taraudait le premier jour, à savoir : “qu’est-ce que je fais là ?”, je n’ai jamais envisagé sérieusement d’abandonner. […] Parfois, la pépite qui m’attendait se concrétisait sous la forme d’un paysage époustouflant. D’autres fois, elle se matérialisait par des rencontres.

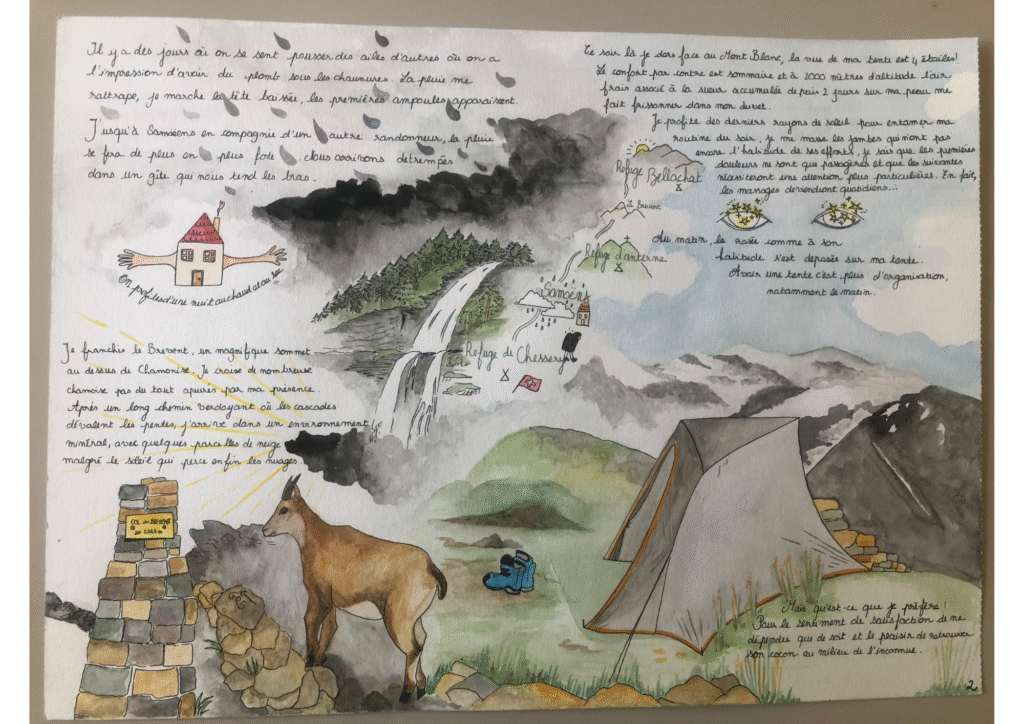

Un matin je me réveille dans ma tente, un peu au-dessus de Mesocco. J’entends la pluie tapoter doucement sur la toile, encore. Les deux derniers jours ont été une succession d’averses torrentielles, de pluie fine, d’orages et d’accalmies. Je regarde la météo, et aucune amélioration n’est prévue dans les six prochains jours. Coup dur. Je lis les messages que j’ai reçus pendant la nuit, et l’un d’eux me déçoit particulièrement. La pluie s’arrête et j’en profite pour plier la tente rapidement. Je commence à marcher, contente qu’il ne pleuve plus, mais le répit est de courte durée.

Dix minutes à peine après mon départ, voilà que la pluie reprend de plus belle. Cette journée sera l’une des plus difficiles moralement de mon voyage. Je la passe à attendre sous des porches, des ponts, ou des arbres que l’intensité des averses faiblisse. Le reste du temps, je marche. Je réussis tout de même à faire sécher ma tente au cours d’une brève éclaircie, le vent m’aidant. Je suis fatiguée, et ne pas savoir quand le soleil sera de retour est pesant. Je cogite, ce qui m’arrive rarement. Le soir, je plante ma tente près d’une cascade et d’un camp scout. Une fois mon abri monté, je m’assois à une table de pique-nique pour préparer mon dîner, que je finirai sous la tente, la pluie ayant repris à nouveau. […] J’arrive à l’auberge Stuetta en bord de route vers 15h et décide de m’y arrêter. La météo annonçait une nette amélioration qui ne fait que se décaler dans le temps. Je prends un chocolat chaud et une part de gâteau au chocolat (le chocolat sera mon fidèle réconfort tout au long du voyage, je ne l’en remercierai jamais assez). La salle principale étant comble, la serveuse me met dans une pièce à part où je suis toute seule.

Au moment de repartir, dans le sas de l’entrée, je croise un papy, qui ne parle qu’italien. Il remarque mon sac à dos, me pose des questions (du moins, j’imagine que ce sont des questions), et insiste pour me payer un café. J’accepte. Et nous voilà dans la pièce principale, pleine à craquer. Une Suisse, qui parle français et italien fait office de traductrice. Le café que m’offre le papy est agrémenté d’une “goutte” de Vecchia Romagna, un genre de cognac italien. Tout le monde me pose des questions, l’ambiance est chaleureuse. La gérante me demande où je compte dormir et s’inquiète pour moi. Elle me propose d’appeler le refuge Bertacchi, prochain refuge par lequel je dois passer, qui est à 1h30/2h de marche, pour me réserver un lit. Les gens sont tous si gentils avec moi, que sans même s’en apercevoir, ils sont en train de m’apporter le réconfort dont j’avais besoin. En partant, la gérante me laisse son numéro en me disant de l’appeler si j’ai le moindre souci.

Je repars le cœur léger. Ce simple café a littéralement dissipé tous mes soucis. A l’instar de ce café, il y a toujours une petite surprise qui m’a redonné le moral et a conforté mon envie de continuer. Ce sont des anecdotes qui peuvent paraître anodines, mais qui en réalité ont tellement d’importance. Ce sont elles qui m’ont portée à travers les difficultés et peut-être que la réponse à la question est là. Peut-être que je ne suis là que pour apprécier ces petites choses qui n’ont l’air de rien.

Peut-être qu’il n’y a pas besoin de trouver une grande réponse philosophique. Ajoutez à cela des amis et des parents extraordinaires et d’un soutien indéfectible. Leur présence, qu’elle ait été virtuelle à travers les nombreux messages que j’ai reçus, ou réelle, lorsqu’ils m’ont rejointe pour faire un bout de chemin avec moi a été immensément stimulante et a beaucoup contribué au succès de l’entreprise.

Ma dernière nuit sera aussi calme que la première. Un orage a éclaté et m’a forcée à planter ma tente plus tôt que prévu. Puis, des animaux que j’ai supposé être des sangliers sont venus grogner et farfouiller dans le pierrier juste à côté duquel j’étais installée, de 3h du matin jusqu’à mon départ. Quatre mois de bivouac ne m’auront pas tranquillisée sur les sangliers. Je ne dors quasiment pas pour ma dernière nuit, et lève le camp dans la précipitation.

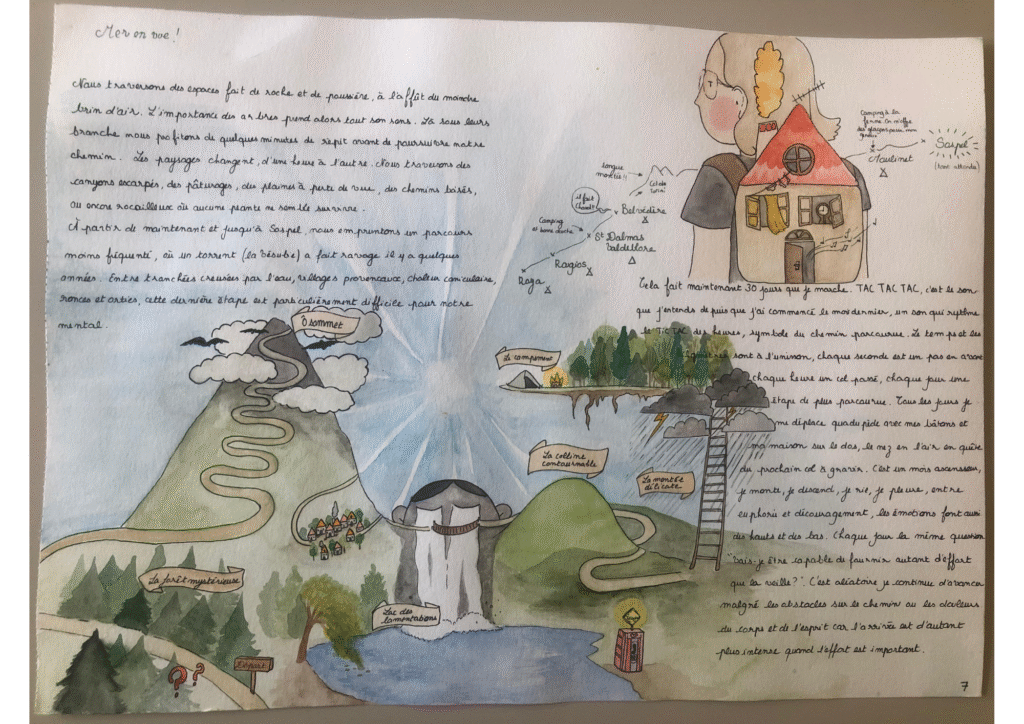

Le 27 septembre, mon dernier jour, je marche vers Muggia en ressassant cette dernière nuit et en pensant que je n’aurais donc rien appris au cours de ces 2620 km. Ce n’est pas tout à fait vrai. J’ai appris que j’étais capable de réaliser quelque chose qui me paraissait initialement insensé. J’ai redécouvert à quel point la nature était belle, majestueuse et apaisante. J’ai été confortée dans mon opinion de me dire que l’on n’a pas toujours besoin des autres pour avancer, mais que leur soutien est une aide précieuse et motivante. J’ai appris que je pouvais vivre avec moi-même, sans ruminer. J’ai appris que je pouvais me lever avec entrain tous les matins à 5h malgré la perspective de marcher entre 20 et 30 km et de faire entre 1000 et 1500 m de dénivelé chaque jour. C’était une expérience incroyable, probablement la plus forte des expériences que j’ai vécues jusqu’à présent. »

Performance

Notre rencontre aurait pu s’arrêter à cet enregistrement de podcast, mais il semblerait bien que la vie en ait décidé autrement. C’est ce que je me suis dit quand je suis tombée par hasard sur Éléonore dans une salle d’escalade lyonnaise. S’en est suivie une séance de grimpe toute en bienveillance. L’occasion de réaliser que nous étions alignées sur bien des sujets.

C’était deux mois avant le début de sa dernière Via Alpina (pour l’instant ?). C’est à ce moment-là que l’on a commencé à s’envoyer de très longs vocaux, de plusieurs dizaines de minutes – elle les écoutait durant les longues montées auxquelles elle faisait face, et moi, en arrosant le jardin. On n’a pas trop parlé Via Alpina, exception faite au moment où elle m’a raconté sa rencontre, guère amicale, avec un renard (récidiviste, lui aussi). À la place, on a échangé sur nos parcours de vie, sur la méritocratie et plein d’autres sujets.

J’avais une question en tête à ce moment : « Est-il possible de combiner performance et contemplation ? ». C’est ce qu’Éléonore testait cet été-là, en avançant à une moyenne de 30 kilomètres par jour. On a décidé d’en parler à Lyon à son retour, en septembre (encore dans une salle d’escalade !). Sa conclusion ? Pas si facile de se pousser vers ses objectifs sans perdre, de temps en temps, son émerveillement.

On s’est également programmé un week-end de rando, écrit dans le calendrier afin que cela ne reste pas qu’une jolie parole lancée en l’air.

Refaire le monde

C’est ainsi que l’on s’est retrouvées deux mois plus tard à manger une fondue dans une tente sur les Hauts-Plateaux du Vercors face à un paysage « pas ouf », dixit la principale protagoniste, assez amusée par l’idée de jouer la blasée. J’ai aussi découvert son moment préféré : le lever du soleil. Alors on a mis un réveil, pour ne pas le louper. On a bien fait.

Vraiment bien fait.

Pendant que l’on marchait en refaisant le monde pendant deux jours, Éléonore m’a confiée qu’elle était allée « trop loin dans l’ascétisme » sur sa dernière Via Alpina. Cette phrase, je l’ai bien aimée. Alors je l’ai ajoutée à ma liste de jolies phrases prononcées par celles et ceux qui comptent. Mais aussi à mes idées de sujets, l’ascétisme étant l’une des valeurs véhiculées par le monde du sport, parfois à raison, parfois à tort. Parce qu’au fond, ça veut dire quoi « aller trop loin dans l’ascétisme ? »

Dans le Vercors, j’avais toujours mon appareil photo à la main. Je m’en suis servie aussi bien pour photographier nos souvenirs que pour les filmer. Et c’est en montant, avec une poussière dans l’œil, la vidéo de ce périple que j’ai réalisé qu’Éléonore, c’était bien plus qu’une « meuf stylée avec qui partir en montagne », mais qu’elle était en train de devenir une amie.

Le genre d’amie qui n’hésite pas à sortir les pompons dès qu’il faut soutenir une copine. Elle joue le jeu à fond – mieux que quiconque (elle n’aimera pas ce paragraphe, je le sais). Manon et Caro vous ont raconté à quel point leur rencontre avec Éléonore avait été déterminante pour elle. Quand j’ai dit ça à la principale intéressée, elle m’a répondu : « Elles ont sûrement exagéré ». Moi, je sais bien que non. Parce qu’Éléonore, elle sait prendre le temps d’écouter, de questionner. Rien de tel pour nous inviter à réfléchir, sans juger. Sans donner de leçons non plus. Et ça, c’est extrêmement précieux.