Elle a grimpé les parois les plus vertigineuses du monde, mais c’est dans le calme d’une cabane en Ariège que Stéphanie Bodet est allée chercher l’essentiel. Dans son dernier livre, À l’écoute du silence, elle confie son besoin vital de solitude, son rapport sensible au monde, et la manière dont l’écriture, la nature et le silence l’aident à se recentrer. Elle nous en a parlé dans un échange simple et sincère, mêlant douceur et authenticité.

La sortie d’un livre de Stéphanie Bodet, c’est toujours un petit événement chez encordées. La date est soigneusement notée dans l’agenda. Et une fois le jour tant attendu arrivé, c’est l’heure de la fameuse promesse en l’air : celle d’étaler la lecture sur plusieurs soirées, histoire de faire durer le plaisir. S’en est suivi l’évidence de vous en parler. De ce livre, À l’écoute du silence, mais aussi de son auteure : de sa sensibilité qui résonne chez beaucoup de ses lecteur.ices, de la gestion de ses émotions dans son passé de compétitrice, et de sa médiatisation aussi.

« Ce livre, c’est vraiment une célébration du silence vivant, un silence nourricier qui aide à retrouver ce silence intérieur qu’on perd souvent » nous a-t-elle confié. « Pour moi, ce silence intérieur, c’est cet espace dans le cœur qu’on a tous, mais qui a tendance à s’étioler si on n’en prend pas soin. Quand on le retrouve, on sent qu’on s’ouvre à nouveau, qu’on retrouve de l’élan, de la joie de vivre. Et après, on peut être entouré.e.s par des gens qu’on aime, parce qu’on a réussi à cultiver cet espace en soi. Le silence et les sons de la nature, ça me permet justement de regagner ça, et de m’ouvrir davantage ensuite. »

encordées :

Quand je suis allée chercher ton livre à la librairie de Briançon, le libraire m’a dit « Ah, tu verras, il n’est pas comme les autres. » Est-ce que toi aussi, tu dirais que ce livre-là, il n’est pas comme les autres ?

Écoute, je ne sais pas trop quoi répondre, parce qu’en fait, pour moi, c’est juste la continuité de ce que je suis. J’ai beaucoup moins voyagé ces dernières années, donc il y a peut-être un côté plus contemplatif, plus ancré, plus enraciné qui se dégage de ce livre. Peut-être que c’est aussi lié à la maturité. J’ai eu quelques petits soucis il y a deux ans, et cela m’a conduite à tourner davantage mon attention vers ce que j’aimais déjà : observer les choses minuscules, être à l’écoute. Finalement, ce déménagement [des Hautes-Alpes au Luberon, ndlr] a aussi été une forme de voyage pour moi. Je suis un peu comme un chat : je mets très longtemps à m’adapter à un nouveau territoire, je l’explore en profondeur avant de me sentir un peu chez moi, et j’essaie d’y créer des racines. Je me rends compte que ces dernières années ont été, en elles-mêmes, un voyage. Et puis, je pense que chaque livre est différent.

encordées :

Peut-être que le libraire m’a dit ça parce que, finalement, tu ne parles presque pas tant d’escalade que ça dans ce livre, comparé aux autres ?

Oui, c’est vrai. L’escalade fait toujours partie de ma vie, mais je lui accorde une place différente aujourd’hui. Elle est peut-être moins centrale, moins prépondérante, mais elle reste cette espèce de colonne vertébrale. Le rocher est toujours là. À chaque fois que je vais grimper, même des choses faciles, il y a un émerveillement intact. Avant-hier, on était à Buoux, et c’était encore ce même aplomb immédiat que je ressens quand je me dresse un peu sur le rocher. Surtout dans les voies subtiles, en dalle ou en verticale, où il faut vraiment monter sur les pieds – ça, j’adore. Et quand je suis un peu fatiguée, je remarque que grimper dans ces voies pas trop physiques me fait un bien incroyable.

encordées :

Pourquoi tu as voulu écrire spécifiquement sur le silence ?

Cette idée de livre, je l’ai eue il y a déjà six ans. J’avais envie d’écrire sur ce thème-là parce que, c’est un peu étrange, peut-être, j’ai toujours été fascinée par les récits d’ermites, par les histoires de gens qui se retirent un peu à l’abri du monde. Mais aussi par les raisons pour lesquelles, parfois, il est bon de disparaître un moment : pour revenir à soi, et ensuite mieux revenir au monde. Sans doute parce que j’ai moi-même traversé des périodes douloureuses. Et aussi, tout simplement, à cause de ma sensibilité. Même enfant, j’avais déjà ce besoin fort de solitude, de silence.

Et puis, en vieillissant, j’ai connu des périodes très tournées vers la convivialité, notamment dans le monde de l’escalade. Mais j’ai remarqué que, par rapport à d’autres, je fatiguais très vite dans les interactions sociales. Même si j’aimais ça, vraiment. Ce n’était pas du tout un rejet. J’aimais être avec des amis, parler, partager. Mais au bout d’un moment, je me sentais vidée. J’ai commencé à en souffrir, en me disant que j’étais peut-être un peu étrange, un peu différente. Ce besoin de silence m’interrogeait profondément.

C’est là que j’ai trouvé du réconfort dans les livres. Dans les journaux d’écrivains, chez les poètes. Fernando Pessoa, par exemple, ce poète portugais de l’intranquillité, ou Proust… Il y en a beaucoup. Ces auteurs, je les lisais un peu comme on dialogue avec des amis, des êtres avec qui on partage une même sensibilité. Je sais que ces sensibilités existent, mais je m’en suis encore plus aperçue en écrivant ce livre notamment. Ce que j’écris résonne davantage envers les tempéraments plus introvertis, les artistes, les gens qui font de la photo, de l’aquarelle, qui posent un regard discret sur le monde. Et je me rends compte qu’en fait, on est très nombreux à être comme ça.

Aujourd’hui, j’ai compris qu’il fallait s’accorder des temps de respiration. La vie, c’est un peu comme une musique : elle ne peut se déployer que grâce aux silences, aux soupirs qu’on lui offre.

encordées :

J’ai beaucoup idéalisé certaines expériences, en lisant Walden, La vie dans les bois, ou Dans les forêts de Sibérie. Je me disais : « Waouh, c’est génial, cette idée d’aller dans une cabane, de s’isoler du monde ». Et j’ai essayé de le faire… mais en réalité, j’ai trouvé ça pesant. Le silence, la solitude, même quand on les choisit, peuvent être lourds.

Je crois que ça dépend vraiment du tempérament de chacun, mais aussi du moment dans la vie où on le fait. Il y a des périodes où c’est nourrissant, et d’autres où ça devient presque trop. On peut fantasmer cette solitude choisie comme un état fertile, nourricier… mais parfois, elle devient morne, vide, un peu ennuyeuse. Elle peut nous renvoyer à notre propre vide intérieur. C’est ce que tu veux dire, non ?

encordées :

Oui, c’est ça. Et du coup, pour combler ce vide parfois pesant, je vais écouter des podcasts, ou mettre un fond sonore… Et ça m’apaise.

Je trouve que c’est bien aussi, d’écouter un podcast. Tu vois, quand j’étais dans ma cabane en Ariège, ça m’est arrivé. Je crois que j’en avais un que je voulais écouter depuis longtemps. C’était justement en lien avec Walden : une prof de yoga, que j’avais entendue en conférence, a écrit un texte sur Thoreau, en le lisant un peu comme un yogi, parce que c’était aussi un ermite nourri de textes sanscrits, il connaissait un peu les traditions indiennes.

Donc voilà, même dans cette cabane, j’avais des livres, et j’ai écouté ce podcast. Mais bon, je n’en ai pas écouté beaucoup non plus. Après, je ne suis pas très musique. Enfin… je veux dire, je n’écoute pas souvent de la musique, parce que je suis très sensible. J’ai besoin de reposer mes oreilles. Quand j’écoute de la musique, je ne peux rien faire d’autre. Je ne peux pas la laisser en fond et écrire ou faire autre chose. Alors que je sais que certains y arrivent très bien. On est tous différents.

encordées :

Et puis je trouve qu’aujourd’hui, dans le monde dans lequel on vit, le silence et la déconnexion sont presque devenus un luxe.

C’est ça que je veux dire : c’est une chance de pouvoir s’accorder ce silence dans sa vie. Parfois, on a une famille, des obligations sociales, un rythme soutenu… Mais si l’appel est vraiment fort, il faut réussir à s’octroyer ces moments. Pour moi, c’est presque vital. C’est comme une forme de nutrition essentielle, quelque chose de fondamental. Et je crois qu’on en a tous besoin, à des degrés différents.

Pour certains, ça va être simplement prendre dix ou quinze minutes entre deux rendez-vous pour se recentrer. Pour d’autres, ce sera partir faire une retraite, aller vivre quelque temps dans un lieu reculé. Et moi, mes petites respirations, ce sont d’aller grimper, jardiner, ou m’offrir, de temps en temps, des parenthèses comme celle que j’ai vécue en Ariège.

Je suis très attentive à ce qui m’entoure, donc en fait, je ne me sens pas seule. Même si, bien sûr, j’ai comme tout le monde des coups de fatigue ou des moments de blues, je me sens généralement bien quand je suis seule. Une petite balade autour de chez moi, en silence, ça ne me pèse pas – au contraire, j’en ai besoin.

encordées :

On ressent que tu as une profonde sensibilité. Comment est-ce que tu gérais ça quand tu faisais des compétitions ? Car souvent, pour performer, on parle de « machine », comme si c’était quelque chose d’assez déshumanisé. Toi, comment tu vivais ça ?

Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, au contraire, j’avais souvent l’impression d’être entourée de « machines ». Et j’avais un fonctionnement un peu différent. Il a fallu que je trouve ma propre mélodie, ma manière à moi d’aborder les compétitions. Je faisais mes échauffements à mon rythme, je m’accordais un petit moment de relaxation, et surtout, j’essayais de ne pas voir les autres comme des concurrentes. C’était souvent des copines, en fait. En finale de Coupe du Monde, il y avait Liv Sansoz, Martina Cufar… c’était vraiment devenu des amies. Il y avait une relation de complicité plus que de rivalité.

J’essayais aussi de m’inspirer de ce que les autres pouvaient dégager de beau, de positif. Et je pense que ça m’a beaucoup aidée à canaliser mes émotions. Parce que j’étais très émotive, très sensible, parfois dans des situations où d’autres ne réagissaient pas du tout. Une injustice, par exemple, pouvait me bouleverser.

Mais paradoxalement, une fois que je grimpais, je retrouvais un silence intérieur. Juste avant de m’engager sur le mur, j’étais complètement tendue – j’avais parfois l’impression que j’allais m’évanouir. Il y avait ce moment de flottement entre l’isolement et le début de la voie. Et puis, dès que je posais les mains sur les premières prises, tout s’alignait. J’en parle un peu dans À la verticale de soi, de cette sensation un peu étrange.

C’est comme si tu perdais toute ta contenance, et puis d’un seul coup, tu es là, concentrée, totalement dans l’instant. Et je crois que le fait de faire de la compétition, d’être mise à l’épreuve à un moment imposé de la journée, ça t’apprend beaucoup. Tu dois être là, maintenant, pas plus tard.

Je me rappelle qu’Arnaud [Petit, son compagnon, ndlr] m’avait dit un jour : « Essaie de passer un bon moment. Tu ne peux pas rêver mieux comme entraînement qu’une vraie voie en compétition. Alors fais-la pleinement. Et amuse-toi ». Et ça, ça m’a permis de basculer dans ma tête. De transformer l’épreuve en jeu. De retrouver ce plaisir-là, cette envie de tenter, même si c’est pour tomber. De me dire : « Ce n’est pas grave, je recommencerai. » Et tout ça, au final, ça m’a énormément servie dans ma vie de grimpeuse sur les grandes parois. Ça m’a appris à mieux me connaître, à mieux gérer mes émotions. En résumé, la compétition m’a donné des outils très précieux.

encordées :

Comment est-ce que tu as traversé cette exposition médiatique qui a accompagné ton parcours, et qui perdure encore aujourd’hui ?

Je ne me suis jamais vraiment sentie comme quelqu’un de très médiatisée. Au contraire. Avec ma sensibilité, j’ai accepté à certains moments de faire des films, notamment parce qu’on vivait aussi un peu grâce aux sponsors. Même si on « vivotait ». Ça permettait au moins de partir sur les projets qui nous faisaient rêver. Donc c’était un contrat implicite : ramener des images, parfois des textes.

Moi, j’aimais beaucoup écrire. Faire des articles, partager les récits, c’est quelque chose qui me plaisait. Mais c’est devenu plus difficile à partir du moment où les films ont pris une place centrale, et surtout quand c’est devenu presque une obligation de revenir avec une vidéo.

Je pense qu’aujourd’hui, dans le système de communication actuel, je serais assez malheureuse. Ce besoin d’être constamment visible à travers les stories, les vidéos, les posts… Cette injonction permanente à exister à travers les écrans, je la trouve très pesante. Ça me poserait problème je pense.

J’ai eu la chance de vivre cette époque juste avant, où on filmait entre nous. Et ensuite, au retour, c’était le caméraman ou le réalisateur qui faisait le montage. Il n’y avait pas cette pression du direct, ni cette omniprésence de l’écran. Hormis la caméra, on était encore relativement libres. Il n’y avait pas de téléphone portable qui nous suivait partout, en permanence.

encordées :

Oui, exactement. Il y a cette exigence d’instantanéité aujourd’hui.

C’est ça, cette immédiateté, ce besoin d’être dans la réaction constante… Bon, après, je trouve qu’il y a aussi de très belles choses dans tout ça, notamment dans la mise en relation. Je ne dénigre pas du tout l’outil, parce que je trouve qu’il permet parfois de se connecter à des personnes avec une sensibilité proche, et de faire de très belles rencontres, même virtuelles. Je ne suis pas du tout opposée à ça. Mais je pense que, parfois, ça peut devenir aliénant. On peut se retrouver pris dans une sorte de frénésie, et au final, perdre un peu le lien avec la vie réelle. C’est un peu banal à dire, mais vrai.

Tu vois, quand tu passes ton temps à filmer, à photographier – même si c’est beau, même si c’est pour de bonnes raisons – par exemple pour un artiste qui veut garder une trace, une mémoire visuelle… Le téléphone, aujourd’hui, c’est un peu comme le journal intime ou l’album photo personnel. Donc oui, c’est important d’en avoir. Mais à force, on oublie ce regard direct, cette disponibilité, cette attention au réel qu’on peut avoir sans écran. Ça fait du bien, parfois, d’y revenir. Sinon, on risque de se couper du monde, de se créer une bulle un peu centrée sur soi – et c’est ce que je redoute, en fait.

Concernant la médiatisation, je me suis souvent posé des questions. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir Arnaud, par exemple, qui gère certaines choses, comme les stories. Moi, ce n’est pas quelque chose qui me passionne. Par contre, je réponds toujours aux messages quand on m’écrit, et ça, ça me fait plaisir. Et puis, j’aime bien participer à des émissions radio, ou à des podcasts quand on me le propose. Parce que, tu vois, à la radio, souvent, il n’y a pas d’image. Et je trouve ça très fort, ce rapport d’une voix à une autre. J’aime écouter les podcasts, plonger dans l’intime de quelqu’un. Donc cet aspect-là de la médiatisation, non, ça ne me pèse pas. Je suis même contente de pouvoir partager ce que j’aime, comme ça.

En fait, mon rapport à l’image, il est assez simple. Vers 34–35 ans, quand faire des films est devenu une sorte de nécessité pour continuer à exister dans ce milieu, ça a commencé à me peser. Et en même temps, je culpabilisais un peu, parce que je me disais : c’est aussi ce qui me permet de vivre. Mais je sentais que ça me fatiguait. C’est pour ça que j’ai arrêté pendant un moment, que j’ai fait une formation de yoga. Et ça m’a permis de revenir à l’écriture, à la contemplation, à autre chose. C’est ce qui m’a ensuite menée à écrire davantage, à publier mes livres. Et aujourd’hui, parler d’un livre, je trouve ça chouette. C’est un privilège, vraiment.

encordées :

Est-ce que tu as déjà en tête un autre livre ?

Oui. Je l’ai déjà commencé il y a trois ans, pendant que j’écrivais celui-là. J’ai une trentaine de pages pour l’instant. J’avais envie d’écrire un livre qui s’appellerait L’Amitié des pierres – sur le rapport aux rochers, aux minéraux. Pas seulement en lien avec l’escalade, mais aussi dans la vie en général. Ce lien qu’on peut avoir avec la pierre, la roche… Ce truc très concret, très réel, très sensoriel, qui nous relie à la terre, à notre présence sur terre.

encordées :

J’ai hâte de lire ça, alors…

Écoute, faut que je m’y remette ! Parce que là, c’est vrai que je ne fais pas grand-chose… à part planter des petites fleurs dans mon jardin.

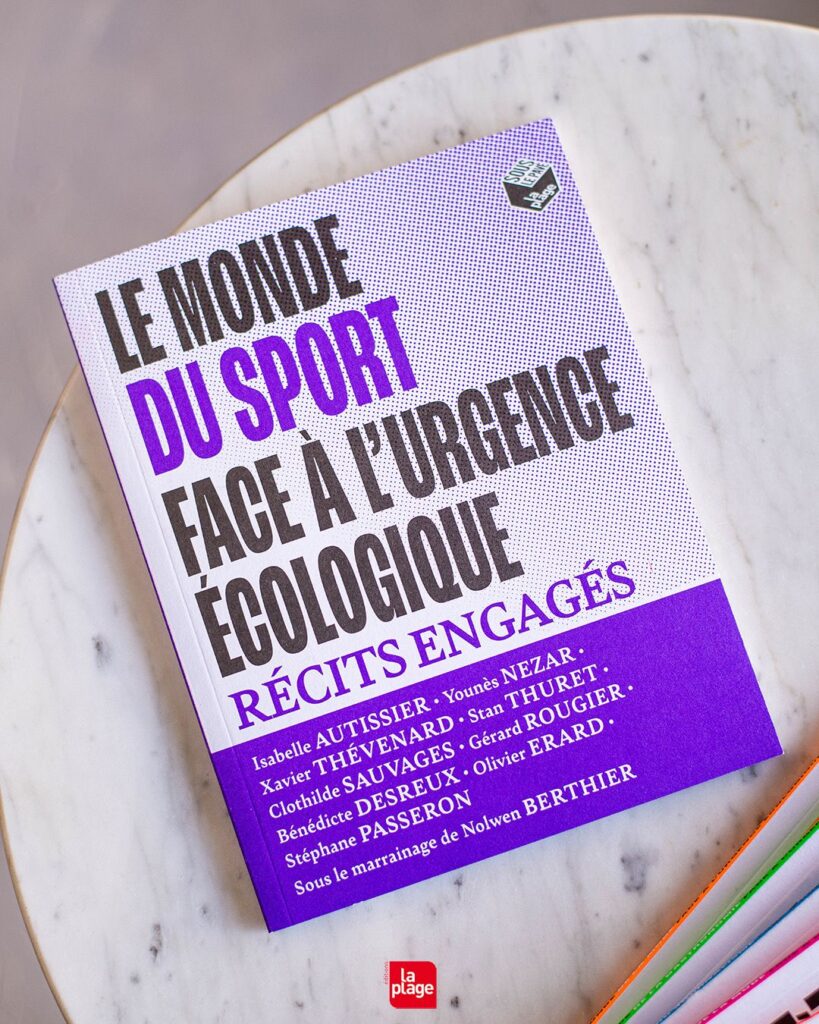

Lire À l’écoute du silence

Résumé : « On peut, comme moi, grimper sur des parois immenses, dormir en paix avec cinq cents mètres de vide sous les pieds, mais être saisie de vertige dans un centre commercial. Marcher des heures durant avec un lourd sac à dos mais échouer à suivre une conversation recouverte par les décibels d’une chanson. Se sentir inadaptée en société et entourée au cœur d’une forêt. « Mon programme des jours à venir est d’une simplicité élémentaire et d’une ambition démesurée. Me mettre à l’écoute et laisser place au bruissement de la vie naturelle. M’ensauvager quelque temps pour mieux revenir au monde. »

Ancienne championne d’escalade, Stéphanie Bodet souffre du bruit aliénant de notre société. Cette amoureuse de la nature décide de se retirer dans une cabane en Ariège. Les sens à l’affût, elle se lance dans un prodigieux voyage au cœur du silence. Son livre est le chant léger et grave de la terre, des airs, de la vie simple.

Éditeur : Équateurs

Publication : 16 avril 2025

Prix : 20,00€

À découvrir ici

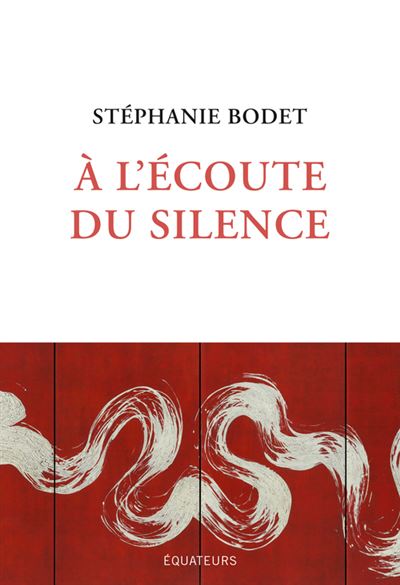

![Collection Le monde du [...] face à l'urgence écologique @ Editions La Plage](https://encordees.fr/wp-content/uploads/2025/05/Collection-22Le-monde-du-.-face-a-lurgence-ecologique22-@-Editions-La-Plage-819x1024.jpg)